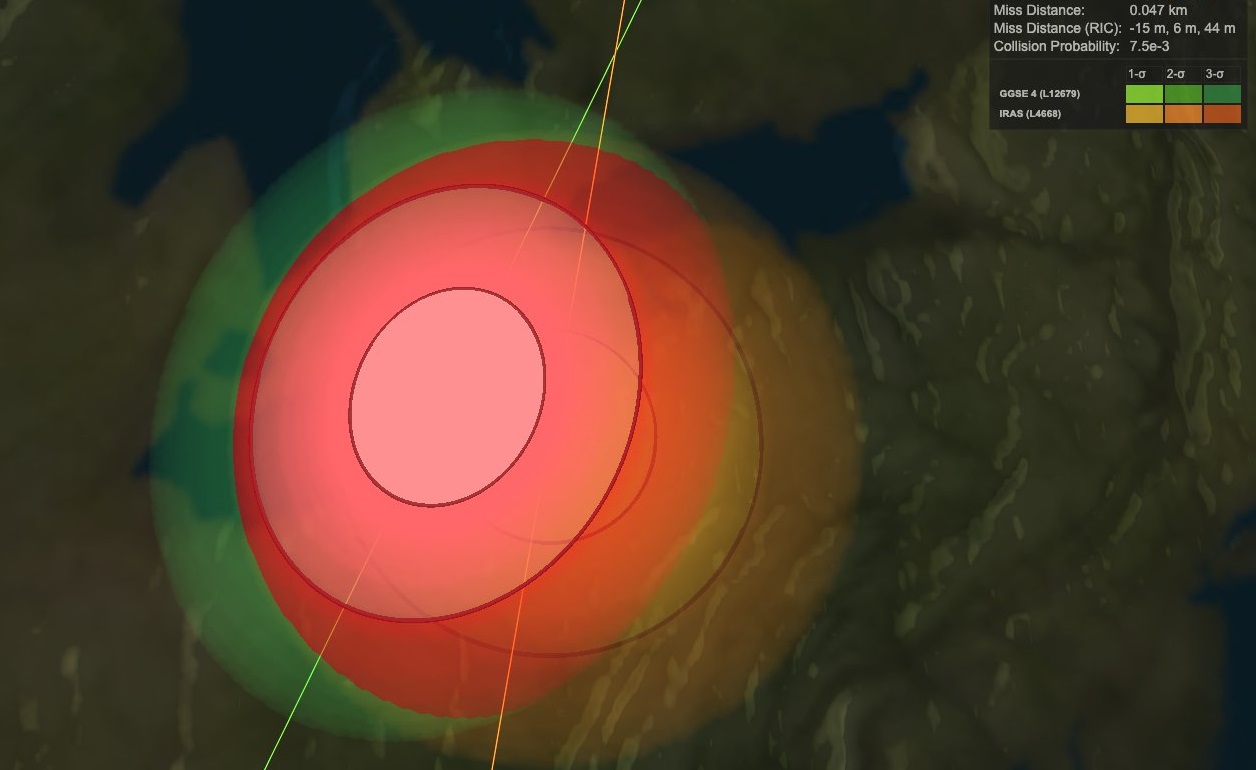

L’alerte avait été donné le 27 janvier 2020 par LeoLabs, une entreprise spécialisée dans la surveillance du ciel. Ce 30 janvier, à 0 h 39, le petit satellite américain GGSE4 est passé à moins de 50 m de l’observatoire infrarouge Iras de la Nasa. Quelques heures avant de se frôler, le risque de collision entre les deux satellites hors-service (et donc considérés comme des débris spatiaux) était encore évalué à 1 %.

Lancé en 1983, Iras est un engin d’une tonne mesurant 3,60 m dans sa plus grande dimension. GGSE 4, lancé en 1967, ne pèse que 85 kg mais est équipé d’une longue tige de 18 m rendant délicat le calcul de la probabilité de collision. Ils se sont croisés à plus de 56 000 km/h.

Syndrome de Kessler

La collision entre deux épaves ne susciterait guère d’inquiétude si elle ne s’accompagnait pas de la production de milliers de débris qui, en orbite, se transforment pour longtemps en autant de projectiles dangereux, susceptibles à leur tour de détruire d’autres satellites.

En 1978, Donald J. Kessler et Burt Court-Palais, de la Nasa, ont montré que la croissance des débris dans l’espace pouvait devenir incontrôlable. En effet, les débris d’une collision entraînant d’autres collisions, qui elles-mêmes produisent de nouveau débris, leur nombre augmente de façon exponentielle. C’est le syndrome de Kessler, spectaculairement mis en scène en 2013 dans le film Gravity.

Sauf à équiper les satellites de dispositifs de rentrée atmosphérique pour qu’ils se consument dans l’atmosphère à la fin de leur mission, ou à nettoyer l’orbite au moyen d’éboueurs de l’espace, il existe un risque bien réel de rendre un jour l’orbite basse inexploitable. Les incidents, désormais, ne sont plus rares. L’atmosphère peut en effet freiner les objets en orbite et finalement provoquer leur chute et leur destruction – une forme de nettoyage naturel –, mais au-delà de 600 km d’altitude, sa densité est si faible que le freinage n’est efficace qu’au bout de plusieurs décennies, voire plusieurs siècles.