Une composition peu exotique

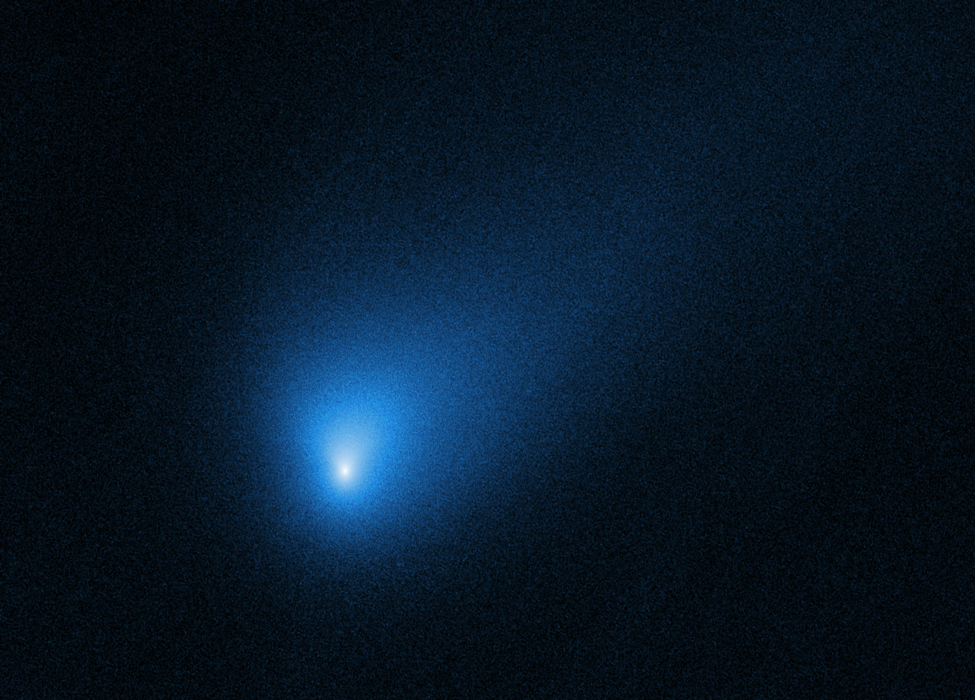

Malgré l’origine extrasolaire de la comète Borisov, les astronomes ont été surpris de découvrir que sa composition chimique ressemble à celle des comètes du Système solaire. Dès lors, se pose la question de savoir si elle orbitait à l’origine autour d’une étoile semblable au Soleil. Pour en savoir plus, les données obtenues par le télescope spatial doivent être analysées plus finement. En effet, le noyau de la comète lui-même n’a pas encore pu être distingué car il est noyé dans une queue de poussière de plus de 150 000 km. Son aspect est dans tous les cas ponctuel, car sa taille est de l’ordre de quelques kilomètres. Mais il serait intéressant d’avoir des informations sur sa composition. Les chercheurs travaillent encore sur ces données pour tenter d’extraire ce signal avec des outils de traitement sophistiqués.

Pour observer Borisov

La comète 2I/Borisov passera au plus près du Soleil le 7 décembre 2019. D’ici là, les amateurs bien équipés peuvent tenter de l’observer, elle est actuellement visible en fin de nuit. Vous pouvez obtenir ses coordonnées célestes sur le site du JPL.

Sur ce même sujet, retrouvez nos articles précédents, à propos du nom de la comète, de sa découverte le 30 août 2019 par un amateur ukrainien, et de l’éventualité de l’intercepter avec une sonde spatiale.