Observations par deux satellites européens Pour s’en convaincre, les astronomes ont employé des mesures réalisées par l’observatoire spatial Gaia, capable de connaître la position des astres avec une immense précision. Les données contenues dans le catalogue DR2 du satellite ont permis de constater qu’à 4,2 années-lumière de nous, la trajectoire de Proxima...

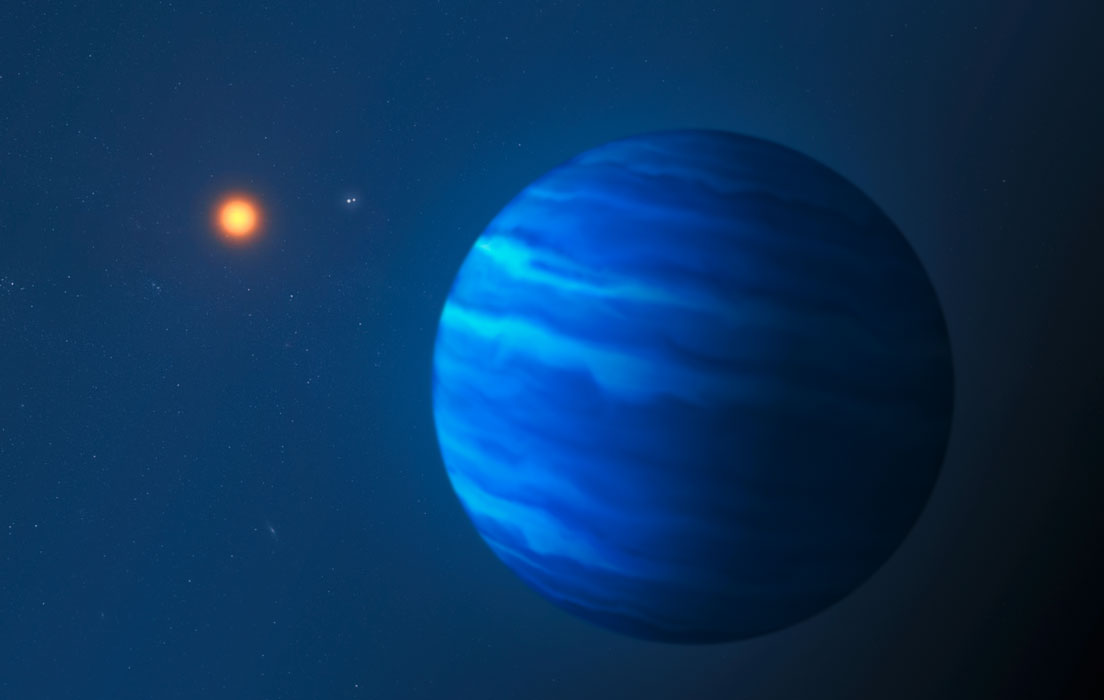

Une deuxième planète découverte autour de l’étoile Proxima du Centaure

Observations par deux satellites européens Pour s’en convaincre, les astronomes ont employé des mesures réalisées par l’observatoire spatial Gaia, capable de connaître la position des astres avec une immense précision. Les données contenues dans le catalogue DR2 du satellite ont permis de constater qu’à 4,2 années-lumière de nous, la trajectoire de Proxima...