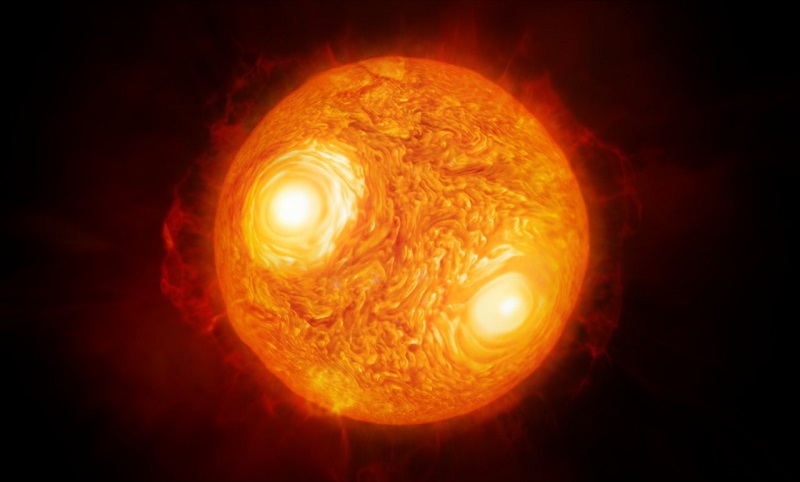

L'Observatoire austral européen (ESO) la présente comme l'image la plus détaillée jamais réalisée d'une étoile. Grâce à l'interféromètre du Very Large Telescope (VLTI) — qui permet de conjuguer la lumière captée par quatre télescopes pour atteindre la résolution qu'aurait un seul réflecteur de 200 m de diamètre –, les astronomes Keiichi Ohnaka, Gerd Weigelt et Karl-Heinz Hofmann sont parvenus à reconstruire l'image de la surface d'Antarès.

Vue dans l'infrarouge à la résolution de 5 millisecondes d'arc par pixel (la taille d'un camion vu sur la Lune), l'atmosphère de la brillante supergéante rouge du Scorpion paraît agitée de gigantesques courants de gaz.

Une atmosphère stellaire agitée

Les astronomes savaient déjà que les supergéantes rouges étaient dotées d'une atmosphère complexe et mouvementée. Ces astres relativement froids, qui correspondent à un stade avancé d'évolution des étoiles de plus de 9 masses solaires avant leur explosion en supernova, sont enveloppés de gaz moléculaire jusqu'à une distance de deux fois leur rayon. Du gaz plus chaud s'y mêle jusqu'à trois rayons stellaires.

De ce point de vue, Antarès ne fait pas exception. Les données du VLTI montrent des courants ascendants et descendants de monoxyde de carbone jusqu'à 1,7 fois son rayon (déjà 700 fois plus grand que celui du Soleil !).

Mais ce qui surprend, c'est leur vigueur. « Ces courants ressemblent à la convection que l'on observe à la surface des supergéantes rouges. Cependant, la densité estimée de l'atmosphère est un million de fois plus grande et son extension beaucoup plus importante que ce que prédisent les modèles de convection » précisent les chercheurs. Autrement dit : « un processus qu'il reste à identifier est à l'œuvre »...

Une cure d’amaigrissement avant d'exploser

Pour aller plus loin, les astronomes proposent d'étendre leur méthode à d'autres longueurs d'onde, dans des raies atomiques ou moléculaires capables de sonder d'autres couches de l'atmosphère stellaire.

L'enjeu est important : l'agitation des supergéantes rouges est probablement à l'origine de l'importante perte de masse dont elles sont victimes avant leur explosion en supernova. Antarès, de 12 masses solaires, aurait ainsi perdu 3 masses solaires depuis sa naissance.