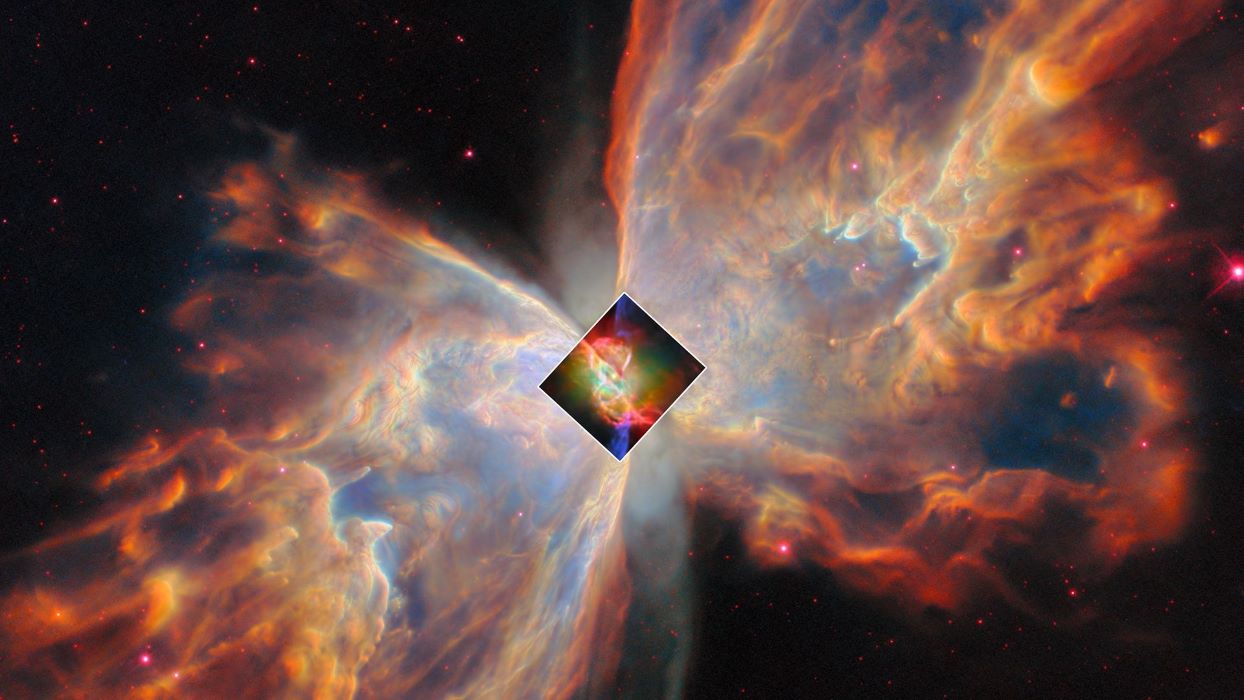

Astronomie ou entomologie ? Grâce à la vision infrarouge du télescope James Webb (JWST) et aux courtes ondes radio captées par l’observatoire Alma au Chili, des astronomes ont pu voir ce qui se tramait au cœur de la nébuleuse du Papillon. Immatriculée NGC 6302, cette curiosité céleste réside à 3000 années-lumière dans la constellation du Scorpion (au bout de sa queue).

Il s’agit d’une nébuleuse planétaire, fruit de la mort d’une étoile pas assez massive pour exploser en supernova, mais dont l’enveloppe externe gonfle, éjectant gaz et poussière vers l’espace. À grande distance, le procédé a ici fait pousser deux ailes de papillon déjà immortalisées par le télescope Hubble en 2009. Mais c’est au cœur de l’action que les astronomes se sont aujourd’hui plongés.

© G.Langin

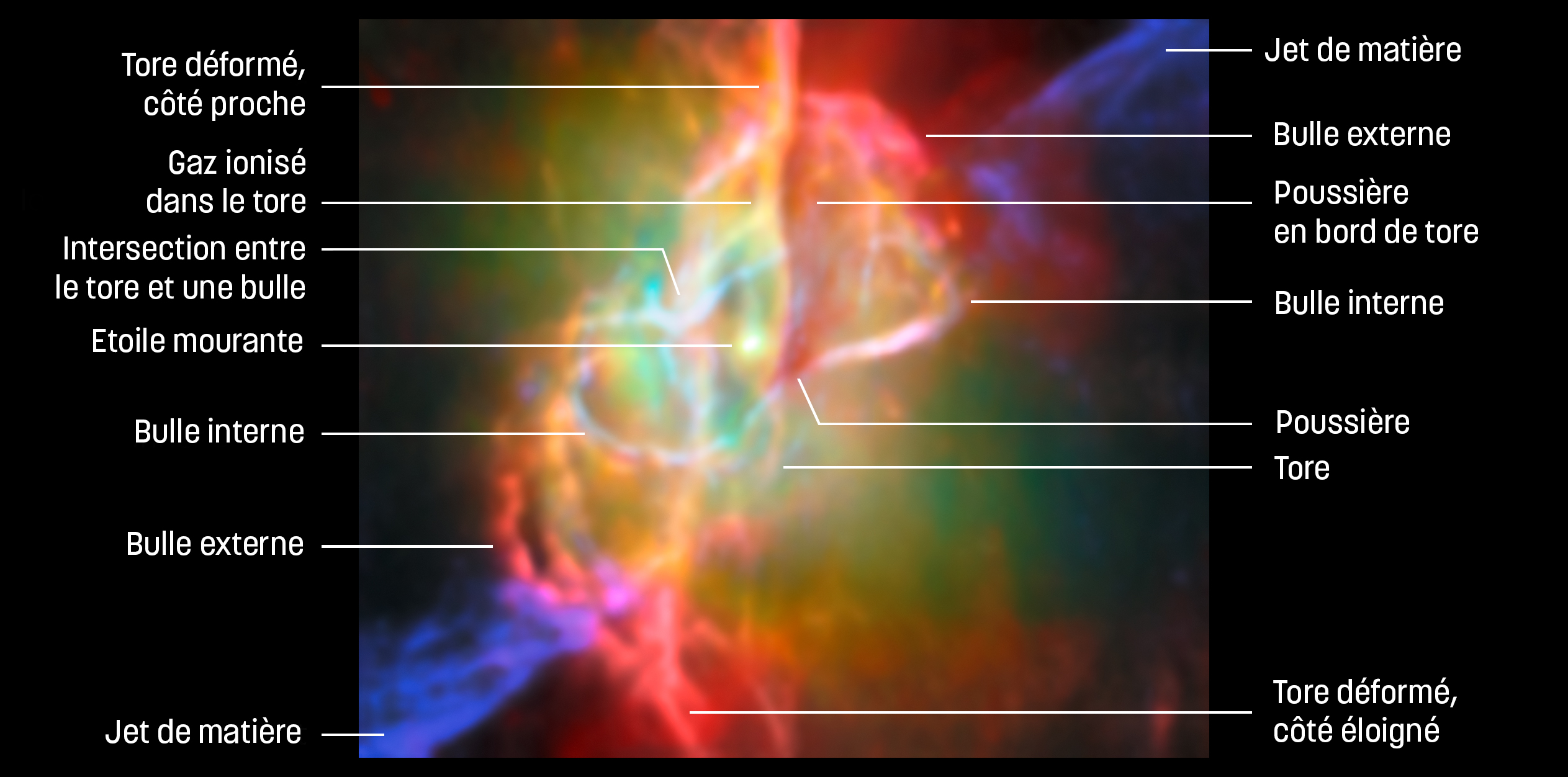

« On constate que la morphologie des parties internes est particulièrement complexe, observe Éric Lagadec, astrophysicien à l’observatoire de la Cote d’Azur et seul Français impliqué dans ces travaux. On aurait pu croire que, pour former deux ailes globalement symétriques, la matière était éjectée par l’étoile mourante de façon continue. » À la manière d’un robinet d’eau qu’on aurait ouvert et dont le flux sortirait sans discontinuer…

« Ce n’est pas le cas. Au cœur du Papillon s’entremêlent des bulles de matière éjectée de façon sporadique », poursuit l’astronome. Ça n’est qu’en moyenne que tout ce matériau s’est accumulé pendant des centaines de milliers d’années, pour donner deux ailes de taille égale.

Pour prolongez l’été, plongez dans “Les océans du ciel”

Disponible sur notre boutique web et en kiosque (où le trouver ?)

À tore et à travers

La nouvelle image de NGC 6302 révèle également un tore de matière que l’on voit (presque) par la tranche, à la verticale. « L’un des plus gros tores que l’on connaisse ! Il y a là une masse équivalente à celle de trois Soleil, quand l’étoile mourante fait elle 5 à 6 fois la masse solaire », décrit Éric Lagadec. Ce tore, ainsi que les bulles de matière trahiraient-elles la présence d’une deuxième étoile dans le système ? « Il s’agit certainement d’une étoile binaire », répond l’astronome.

Brillant au centre de l’image, l’étoile mourante responsable de ce tumulte a quant à elle été épinglée. Une publication scientifique distincte faisant état de cette détection est en cours de préparation. Sa température excède 200 000°C. C'est l’une des étoiles les plus chaudes connues.

Comme sur un toast brûlé

L’analyse spectrale des lumières issues du cœur du papillon ont par ailleurs permis de déceler un bestiaire d’éléments chimiques. Des silicates cristallins comme le quartz, mais aussi des grains de matière s’apparentant davantage à de la suie. Ce sont là deux formes de la fameuse « poussière d’étoile ». Mais aussi des hydrocarbures aromatiques polycycliques, ou PAH, qui sont molécules composées d’un grand nombre d’atomes de carbone assemblés en cycles, et que l’on peut trouver sur Terre dans la fumée d’un feu de camp ou sur la face carbonisée d’un toast oublié dans son grille-pain…

« C’est intrigant, car on associe habituellement la création de cette matière carbonée à la mort d’étoiles à forte teneur en carbone. Or, nous sommes plutôt ici en présence d’une nébuleuse riche en oxygène, explique Éric Lagadec. Ce cas d’étude nous en apprend davantage sur la façon dont meurent les étoiles ! » Et même la façon dont mourra le Soleil, qui dans cinq milliards d’années, fera lui aussi jaillir une nébuleuse planétaire. Celle-ci prendra-t-elle la forme d’un insecte ? Il faudra vivre ou voyager à quelques années-lumière de là pour le constater !

copie2-696f.jpeg)