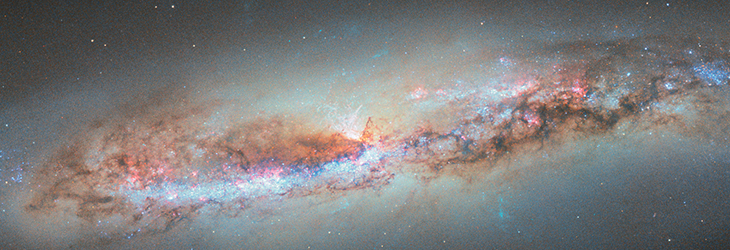

Les astronomes lui donnaient 150 ans, elle n'en a que 110 ! D'après une étude publiée le 1er mars 2016 dans l'Astrophysical Journal, la supernova G1.9+0.3, dont les vestiges ont été pris en photo ici par le télescope à rayons X Chandra, serait donc encore plus récente que prévu. Les données du télescope spatial ont permis de rajeunir la supernova de 40 ans, datant l'explosion de l'étoile à 1906. A noter que ces dates correspondent à l'âge d'observation de la supernova, et non pas à son âge absolu car G1.9+0.3 est distante de près de 28 000 années-lumière !

Sauf qu'en 1906, personne n'a pu l'observer. Sa lumière visible a été absorbée par des nuages de gaz et de poussière alentours. Seules les ondes radio et les rayons X, qui traversent cet écran naturel, nous parviennent de cet effondrement stellaire, situé proche du centre galactique. C'est d'ailleurs l'augmentation de l'intensité de ces deux ondes qui ont permis à l'équipe de Sayan Chakraborti de déterminer la cause de la supernova : il s'agirait d'une collision entre deux naines blanches.

Les naines blanches, vestiges d'étoiles similaires au Soleil, sont à l'origine des supernovae de type Ia. En accumulant de la matière autour de leur noyau, elles s'effondrent en atteignant une masse limite. Dans le cas de G1.9+0.3, c'est l'addition de la matière de deux naines blanches qui a mené à cet effondrement stellaire.

Commentaires