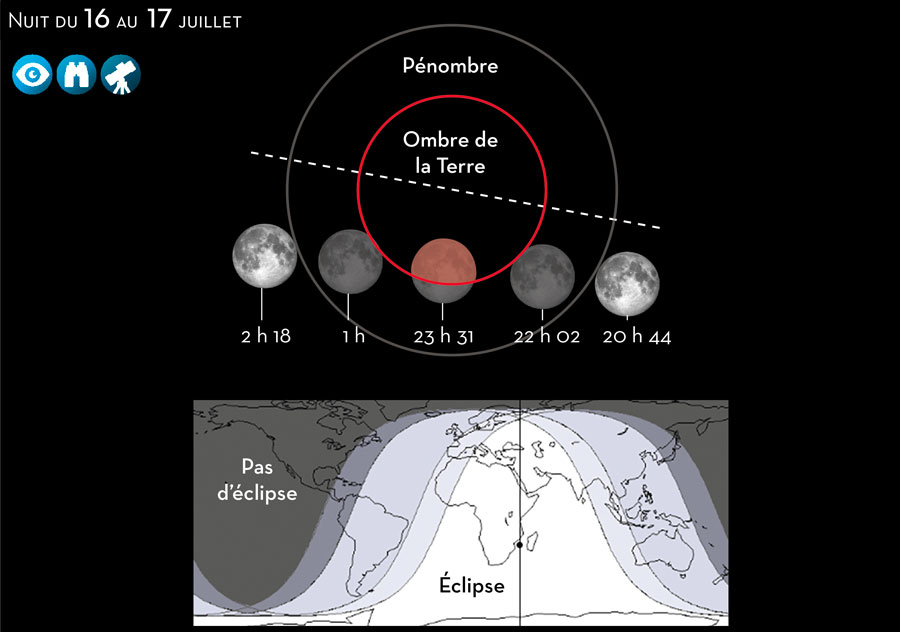

Après l’éclipse totale de Soleil du 2 juillet 2019, observée depuis le Chili et l’Argentine, la Lune, le Soleil et la Terre s’alignent à nouveau. Mais ce 16 juillet, c’est la Terre qui se trouve en position centrale puisqu’elle s’intercale entre la Lune et le Soleil. Du coup, son ombre, très longue dans l’espace, vient se projeter sur la Lune à mesure que celle-ci progresse sur son orbite.

Le phénomène est spectaculaire. Et comme il est lent, il peut être observé sans difficulté tout au long de la soirée.

La Pleine Lune réduite à un croissant

L’astre sélène se lève vers 22 h, à l’horizon est-sud-est. À ce moment-là, elle est déjà dans la pénombre de la Terre mais on ne le remarque pas. La pénombre est en effet cette partie depuis laquelle le Soleil n’est que partiellement masqué par la Terre. Du coup, la surface lunaire reste toujours bien éclairée. La baisse de luminosité induite par le fait que seule une partie du Soleil l’éclaire est trop infime pour être discernée à l’œil nu. Et ce d’autant qu’il ne fait pas totalement nuit à cette heure-là.

C’est à 22 h 02 que la Lune entre dans l’ombre de la Terre et que l’éclipse commence. L’ombre grignote d’abord son côté situé en haut à gauche. Elle gagne du terrain jusqu’à 23 h 31. Mais, rappelons-le, c’est une éclipse partielle : il reste alors un croissant de Lune illuminé (c’est la partie inférieure). La courbure de l’ombre de la Terre projetée sur la Lune vous indique au passage que la Terre est ronde. À partir de cette heure, la partie à l’ombre régresse jusqu’à 1 h du matin, qui marque la fin de l’éclipse.

Comment l’observer ?

L’éclipse est visible de son début à sa fin (en comptant l’entrée et la sortie de la pénombre) depuis la majeure partie de l’Afrique et depuis le Moyen-Orient. En Europe (sauf îles Britanniques et Scandinavie), toutes les phases partielles sont observables. L’Asie et l’Australie, ainsi que l’Amérique du Sud ont droit à une partie du phénomène. La carte ci-dessous indique les zones de visibilité.

Àoir à l’œil nu, mais aussi, bien entendu aux jumelles (c’est plus confortable). Et si vous avez une lunette ou un télescope, ne vous privez pas, c’est encore plus beau. Pas besoin de grossir beaucoup, 40 fois maximum. D’autant que la Lune reste très basse sur l’horizon (12° à Paris).

Dans Paris, l’Association française d’astronomie organise une soirée d’observation gratuite, ouverte au public, dans le parc de Belleville, dans le XXe arrondissement. Des sites d’observation sont également prévus en province.

Pour en savoir plus sur la Lune, sur les éclipses et sur les moyens de l’observer au télescope, Ciel & espace publie un numéro hors-série accompagné d’une carte (et poster) de la Lune issue des photos de la sonde Lunar Reconnaissance Orbiter.

Actuellement en kiosque ou sur notre boutique web

Offert avec ce numéro, le poster «La carte de la Lune »