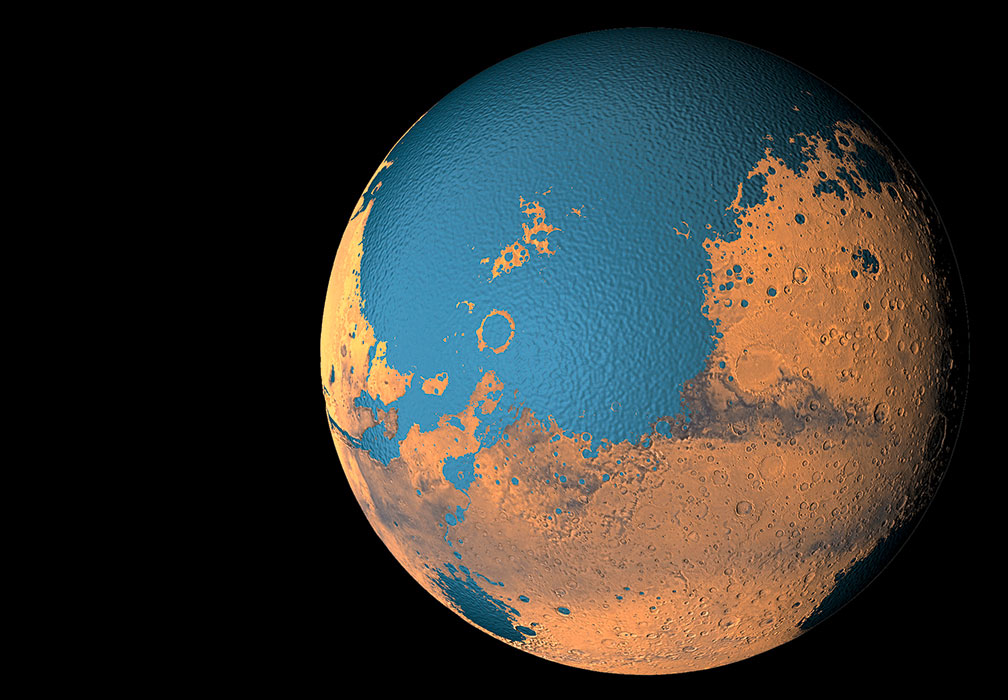

Y a-t-il eu, jadis, un vaste océan boréal sur Mars ? La question anime les spécialistes de la planète rouge depuis des décennies sans qu’une réponse claire ait encore pu être apportée. Une étude publiée dans la revue Nature renforce en tout cas cette hypothèse.

Selon ses auteurs principaux, Alberto Fairen (du Centre d’astrobiologie de Madrid) et Alexis Palmero Rodriguez (de l’Institut des sciences planétaires de Tucson), Mars a gardé la trace de gigantesques tsunamis déclenchés, voici 3,4 milliards d’années, par des chutes de météorites qui auraient creusé des cratères de l’ordre de 30 km de diamètre.

En percutant l’antique océan qui occupait quasiment tout l’hémisphère Nord martien, ces bolides auraient soulevé les flots au point de former des vagues de plus de 100 m de haut ! En balayant les côtes puis en se retirant, ces masses d’eau auraient laissé des stigmates que l’on retrouve aujourd’hui sur les images des sondes spatiales.

À l’embouchure de Valles Marineris

Pour arriver à leur conclusion, les scientifiques ont soigneusement épluché des données topographiques recueillies par des sondes comme Mars Odyssey ou Mars Reconnaissance Orbiter, et devenues publiques depuis quelques années. Leur étude s’est principalement concentrée sur la région de Chryse et sur le nord-est d’Arabia Terra. C’est là que débouchent les vastes chenaux de Valles Marineris (un canyon long de 4500 km et large de 200 km).

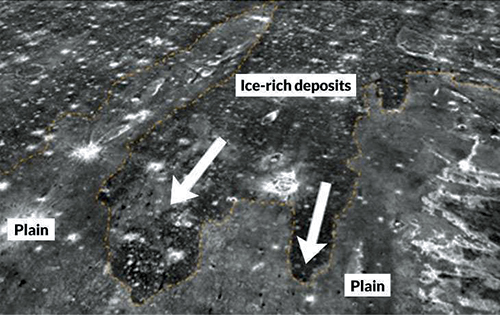

À la limite entre les hautes terres cratérisées de l’hémisphère Sud et les basses plaines de l’hémisphère Nord, l’équipe de chercheurs identifie de grandes structures lobées, qui s’étendent sur des dizaines, voire des centaines de kilomètres. L’analyse de ces traces permet aux scientifiques de les interpréter comme le résultat de l’arrivée et du reflux d’au moins deux raz de marée géants survenus à des dizaines de millions d’années d’intervalle.

Avec ces événements catastrophiques, les lignes de rivage de l’ancien océan auraient été en grande partie effacées. C’est la raison pour laquelle, malgré le fait que de nombreux fleuves anciens se jetaient dans les plaines boréales, les spécialistes doutaient toujours de l’existence de l’océan.

Les tsunamis auraient ainsi « repoussé » les rivages apparents à différentes altitudes qui ne semblaient pas cohérentes avec la présence de cet océan.

« Pas d’autre hypothèse »

Par coïncidence, une équipe française, menée par François Costard, spécialiste de la planète rouge à l’université de Paris-Sud, travaillait sur le même sujet (mais dans une région différente de Mars) et devrait publier ses propres résultats dans quelques semaines. François Costard précise :

Nous arrivons au même résultat. Je suis à 100% d’accord avec l’hypothèse des tsunamis géants. Sur les images des sondes, on observe des dépôts lobés. Et certains remontent sur des plateaux, de sorte que je ne vois pas d’autre hypothèse possible.

D’autant que l’équipe française a couplé ses observations à une modélisation numérique qui tient compte de l’altimétrie sur Mars. Ainsi, en simulant des chutes d’astéroïdes en certains lieux des basses plaines boréales (où se trouvent effectivement certains cratères de 30 km), ils ont recréé des tsunamis qui provoquent exactement les mêmes dépôts lobés que ceux qui sont observés.

Un problème de chronologie

La découverte se heurte pourtant à un souci : les tsunamis semblent avoir déferlé il y a 3,4 milliards d’années. Or, les spécialistes pensent qu’à cette époque, l’eau martienne devait avoir majoritairement disparu. Tout au plus a-t-il existé des étendues liquides relativement éphémères.

François Forget, spécialiste du climat martien au Laboratoire de météorologie dynamique, à Paris, commente : « On ne comprend pas comment le climat de l'époque a pu permettre le maintien d'un océan d'eau liquide, mais c'est justement l'intérêt de ce genre d'étude : de produire des indices observationnels pour mener l'enquête. Les observations ont toujours raison, même si leur interprétation est parfois difficile. »

Mars Pathfinder et Viking 1 submergés !

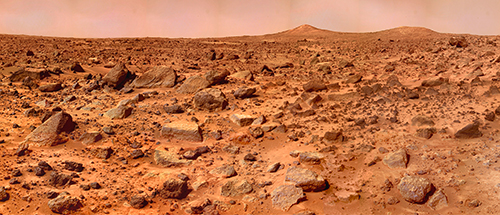

Par un curieux concours de circonstances, les sondes Viking 1 et Mars Pathfinder s’étaient posées dans des zones concernées par les tsunamis. Mais les vues au niveau du sol ne révèlent rien de ces épisodes catastrophiques, uniquement décelables sur des vues orbitales générales qui montrent le contexte.

Pour trancher la question, François Costard milite pour une mission qui n’a jamais été envoyée autour de Mars : « Une sonde dotée d’un radar nous permettrait de mesurer la superficie et l’agencement des dépôts, mais aussi leur épaisseur ».

De tels instruments ont ausculté Vénus (sur la sonde Magellan) et Titan (sur la sonde Cassini), deux mondes perpétuellement voilés par d’épais nuages. Il y aurait donc aussi un intérêt à observer la surface martienne avec un tel procédé.

Commentaires