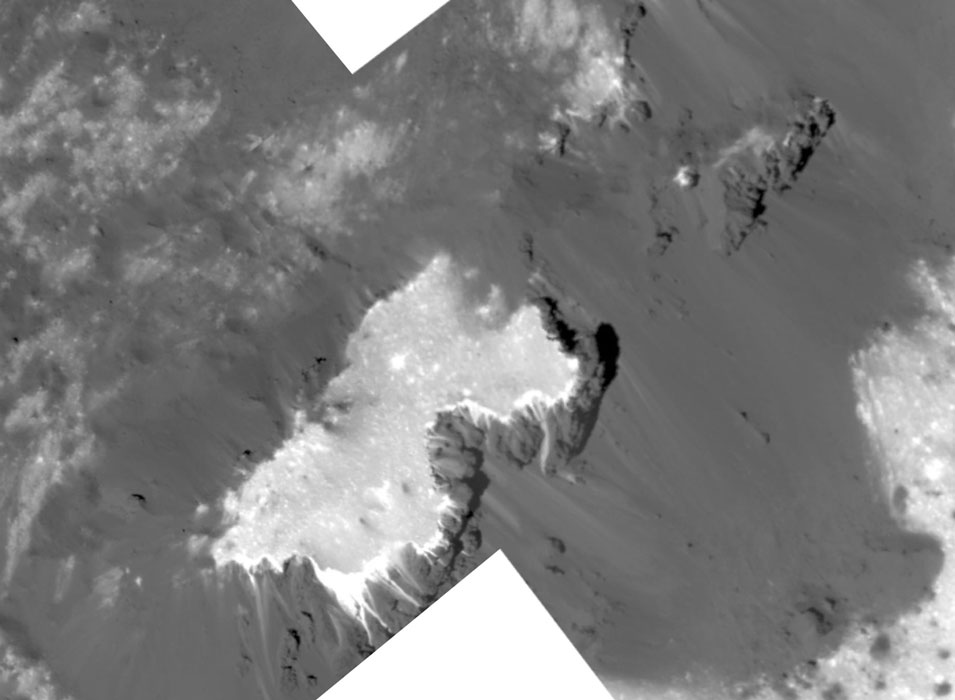

La sonde de la Nasa est aussi à l’origine de découvertes étonnantes. Alors que Vesta est constitué intégralement de roche, les données de Dawn suggèrent que le cœur de Cérès serait enveloppé totalement ou en partie d’un manteau de glace. À la suite de ce résultat, la mission a été étendue à deux reprises (en 2016 et en 2017).

Dawn aborde...