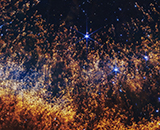

Voici à quoi ressemblait probablement la Voie Lactée, vue depuis une planète hypothétique, il y a 11 milliards d'années (image du bas): son disque et son bulbe central étaient beaucoup plus petits, donc moins lumineux qu'ils ne le sont aujourd'hui (image du haut). Mais à l'époque, notre galaxie était beaucoup plus fertile et contenait des myriades de nurseries stellaires (en rose vif).

La majorité de ses étoiles étaient bleues, car très jeunes. Aujourd'hui, même si la Voie Lactée contient encore quelques nurseries stellaires (en rose sur l'image du haut), la plupart de ses étoiles sont vieillissantes et jaunes.

Pour dessiner ce visage de la jeune Voie Lactée, une équipe de chercheurs américains a étudié l'évolution de 400 galaxies de même type que la nôtre, sélectionnées dans les données de divers sondages du ciel profond effectués par Hubble. Ils ont noté leur apparence à divers stade de développement, sur une période de 11 milliards d'années.

En pistant les cousines antédiluviennes de la Voie Lactée, les chercheurs ont déduit que cette dernière a formé 90% de ses étoiles il y a entre 11 et 7 milliards d'années. Durant le pic de fertilité, il y a 9 milliards d'années, notre galaxie formait quelque quinze étoiles chaque année, contre seulement une aujourd'hui.

L'image du haut a été réalisée d'après les images d'Axel Mellinger et du Finkbeiner all-sky H-alpha survey. Celle du bas, également d'après les images d'Axel Mellinger mais aussi d'après l'image de M33 par Robert Gendler.

Emilie Martin, le 15 novembre 2013

Commentaires