C’est donc une protoplanète, un corps de la moitié de la taille de Vesta, qui percuté la Lune il y a près de 3,9 milliards d’années pour former la mer des Pluies (Mare Imbrium).

Dans leur étude parue ce 21 juillet dans la revue britannique Nature, les chercheurs américains Peter H. Schultz (Brown University) et David A. Crawford (Sandia National Laboratory) présentent un nouveau portrait de l’impacteur d’Imbrium qui explique à la fois la forme et la taille de ce bassin, mais aussi – et surtout ! – l’origine des sillons, cratères allongés et autres formations géologiques étranges qui l’entourent.

C’est un gros bollide (250 km de diamètre), rapide mais faiblement oblique (fonçant à plus de 25 km/s et frappant avec un angle de moins de 10°), qui aurait créé la mer des Pluies pendant le bombardement massif tardif (Late Heavy Bombardment ou LHB) qu’a connu le Système solaire à cette époque. Plusieurs fragments pouvant atteindre 5 km auraient ensuite été réinjectés dans le Système solaire.

Plus d’astéroïdes que prévu au début du Système solaire ?

Pour parvenir à ces conclusions, Schultz et Crawford ont confronté des images de la région par la sonde Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) à des simulations numériques et des expériences d’impacts hypervéloces en laboratoire. « La masse de cet impacteur devait être d’environ 25 millions de milliards de tonnes », précisent-ils.

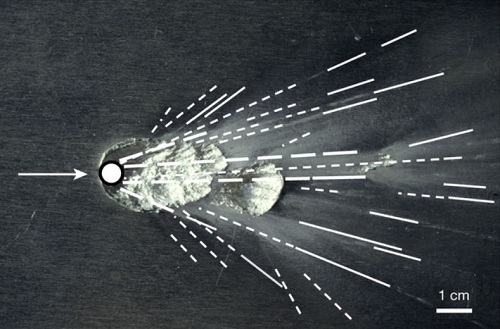

On observe plusieurs sillons originaires d'impacts secondaires. ©Schultz/Crawford

Cette masse étonne, car elle ne colle pas avec les prédictions du modèle de Nice. Selon ce modèle d’évolution du Système solaire — imaginé à l’observatoire de la Côte d’Azur et le plus utilisé à ce jour —, l’ensemble du LHB n’aurait impliqué « que » 2500 milliards de tonnes d’astéroïdes.

Il va peut-être falloir revoir à la hausse la masse de la Ceinture d’astéroïdes au tout début du Système solaire...

Commentaires