Marco Iten et Stefano Sposetti ont détecté depuis la Suisse le 11 février 2011 un flash lunaire, signe qu'une petite météorite a percuté la Lune.

Un éclair sur l'hémisphère nocturne de la Lune

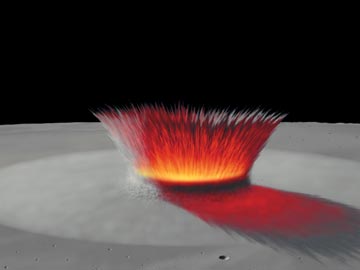

Les deux amateurs ont détecté l'éclair lumineux près du bord lunaire obscur. Il a été produit par l'énergie dégagée lors de l'impact à très grande vitesse d'un corps de quelques centimètres de diamètre contre la surface de la Lune.

La vitesse de la météorite est tellement élevée que l'énergie en jeu est suffisante pour faire fondre la roche au point d'impact et provoquer un flash.

Des observateurs organisés

L'observation de Marco Iten et de Stefano Sposetti est d'autant plus remarquable que les deux amateurs ont observé le phénomène au même moment depuis deux observatoires distants de 13 km. En fait, c'est le seul moyen d'être certain qu'il s'agit d'un impact, et non d'un artefact d'observation (comme un rayon cosmique excitant l'un des pixels du capteur).

Les professionnels, eux aussi, multiplient les points d'observation afin de confirmer la nature de ces événements.

Une surveillance des flashs lunaires

Depuis une dizaine d'années, plusieurs campagnes d'observation ont été menées par les astronomes professionnels japonais et américains. Cela a permis notamment d'identifier près de 10 impacts lors d'une même nuit, à l'occasion du maximum d'activité de l'essaim d'étoiles filantes des Léonides de 1999.

L'enjeu de telles observations est multiple. Il permet de mieux connaître les essaims d'étoiles filantes, mais aussi d'étudier les mécanismes de formation de cratères sur la Lune. La création d'un réseau de stations de surveillance régulière de la Lune est d'autant plus important aujourd'hui que la mission lunaire SELENE-2 déposera un sismographe à la surface de notre satellite d'ici à quelques années. En couplant les observations de flashes et les enregistrements des instruments sur place, il sera alors possible de mesurer précisément l'énergie des impacts.

Une observation à la portée des amateurs

Le matériel requis pour observer un flash lunaire se limite à une lunette et à une caméra vidéo (le plus souvent, une caméra Watec). Mieux vaut couvrir un grand champ (avec un instrument de focale inférieure à 1000 mm) afin de surveiller la totalité de la portion lunaire plongée dans la nuit. Les flashes sont invisibles sur la partie éclairée de la Lune.

Pour détecter ces flashes, les observateurs couplent généralement leurs caméras au logiciel UFOcapture, capable de détecter automatiquement les phénomènes transitoires. Il convient ensuite de faire le tri entre les artéfacts (comme le passage d'un avion) et les candidats sérieux.

Un réseau lunaire en France

Si un tel thème d'étude vous intéresse, sachez que vos capacités d'observation intéressent vivement les professionnels. En France, ces observations sont coordonnées par Sylvain Bouley (sylvain.bouley [at] gmail.com), à l'observatoire de Paris. Il est justement en train de constituer un réseau d'observateurs.

Commentaires