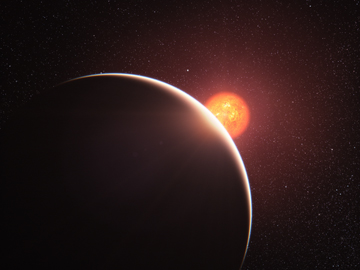

La super-Terre GJ1214b, située à 40 années-lumière et à peine trois fois plus grosse que notre planète, est peut-être baignée de vapeur. C'est l'une des deux hypothèses retenues par Jacob Bean, Eliza Miller-Ricci Kempton et Derek Homeir pour expliquer leurs observations au Very Large Telescope (VLT). Grâce à l'instrument FORS2, ces trois astrophysiciens viennent de réaliser le tout premier coup de sonde dans l'atmosphère d'une exoplanète comparable (en masse) à la Terre, découverte il y a moins d'un an.

Ce n'est pas une mini-Neptune

Premier constat : la planète de 6,5 masses terrestres n'est sans doute pas un modèle réduit d'Uranus ou de Neptune, comme sa faible densité le laissait penser. Les astronomes ont étudié l'altération de la lumière de l'étoile par l'atmosphère de la planète, quand celle-ci passe devant son soleil. Résultat : GJ1214b ne montre aucune signature chimique. Elle n'est donc probablement pas composée d'hydrogène, contrairement aux planètes gazeuses du Système solaire. Sinon, ce gaz léger aurait produit une atmosphère très dilatée, dans laquelle le VLT, avec ses 8,2 m de diamètre, aurait « lu » facilement.

Une planète-océan ?

L'existence d'une atmosphère de vapeur d'eau, en revanche, serait « en accord avec nos mesures », précisent Jacob Bean et ses collègues, dans la revue Nature du 2 décembre 2010. La sensibilité du VLT n'est pas suffisante pour repérer les faibles signatures chimiques d'une telle atmosphère, composée de molécules relativement lourdes, donc moins étendue et plus difficile à analyser qu'une atmosphère d'hydrogène.

Justement, « une atmosphère composée essentiellement d'eau est une composante des modèles de planète-océan », soulignent les chercheurs. GJ1214b serait-elle donc essentiellement composée d'eau et de glace, comme cela a été suggéré dès sa découverte ?

Des observations programmées avec Hubble

Ce n'est pas encore certain, car il reste une manière de concilier l'existence d'une vaste atmosphère d'hydrogène avec l'absence de signatures chimiques. « La planète peut posséder une couche de nuages ou de brume à haute altitude, obscurcissant les régions les plus basses de son atmosphère », reprennent Jacob Bean et ses collègues. Dans le Système solaire, c'est ce qui se passe pour Vénus ou le satellite Titan. Alors pourquoi pas pour GJ1214b ?

Pour en avoir le cœur net, il faudrait observer la super-Terre dans des longueurs d'onde où cette brume deviendrait transparente. Ces observations sont déjà programmées avec le télescope spatial Hubble. Inutile de dire qu'elles sont attendues avec impatience !

Pour en savoir plus sur les planètes extrasolaires, écoutez cette série de podcasts avec Alain Lecavelier des Étangs, de l'Institut d'astrophysique de Paris.

Commentaires